"그는 신이었다. 그는 오늘날 우리가 지혜라고 일컫는 삶의 법칙을 최초로 발견했으며, 자신이 정립한 학문을 통해 인간의 실존을 숱한 폭풍과 암흑으로부터 끌어내어, 이루 말할 수 없는 평온과 빛의 세계 속에 정착시켰다."

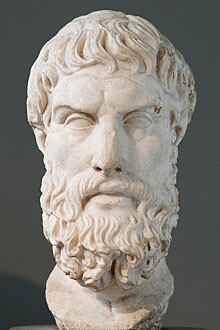

고대 로마의 시인이자 철학자 루크레티우스(BC 99~55)가 한 말이다. 인간이 겪는 대부분의 불안과 두려움은 필연적인 감정이 아니다. 생각과 인식을 바꾸면 감정이 달라지기 때문이다. 루크레티우스는 자신의 스승이야말로 불필요한 두려움과 불안으로부터 인간을 해방시킨 인물이라고 생각했다. 그는 바로 우리에게 쾌락주의자로 알려진 에피쿠로스다.

루크레티우스처럼 그를 신과 같은 존재로 여긴 이들이 많았다. 두려움, 불안, 삶의 고통으로부터 구해 주었으니 신의 구원처럼 느껴졌을 것이다. 에피쿠로스의 구원법은 인식의 교정이었다. 가령, 죽음의 두려움에 빠진 이들에게 그는 이렇게 말했다.

"죽음은 우리에게 아무것도 아니다. 왜냐하면 분해된 것은 감각이 없기 때문이다. 감각이 없는 것은 우리에게 아무 것도 아니다."

이는 기독교와는 전혀 다른 방식의 조언이었다. 루크레티우스에겐 신이었던 에피쿠로스가 일단의 사람들에겐 악마로 여겨졌던 이유다. 내세를 무시하면서 신에 관한 교리를 경멸하고, 관념의 세계가 아닌 감각의 세계를 중시했던 유물론자였기 때문이다. 에피쿠로스는 플라톤보다 방대한 저작을 남겼다고 하나, 우리에게 전해진 것은 친구에게 보낸 세 통의 편지, 80여 개의 경구, 그의 저작에서 인용된 열두어 쪽 정도의 발췌문이 전부다. 자연적 유실이 아닌 대대적인 훼손과 파괴 작업이 있었기 때문이다.

에피쿠로스는 많은 오해를 받은 철학자다. 가장 흔한 오해는 무분별하게 쾌락을 추구한 사상가라는 것이다. 그가 설립한 정원 공동체는 여자와 노예 뿐만 아니라 창녀들도 받아들였기 때문에 오해의 소지는 다분했다. 이러한 오해 또한 에피쿠로스를 향한 종교인들의 곱지 않은 시선이 영향을 미쳤다. 실상은 오해와는 많이 달랐다. 실제의 에피쿠로스는 '쾌락 추구'가 아니라 '고통으로부터의 해방'을 중시했다. 쾌락은 정신적 · 육체적 고통의 해방 수단에 불과했다.

에피쿠로스는 우주의 본성에 대해서도 글을 썼지만 우리에게 알려진 것은 삶의 윤리에 대한 주장들이다. 그는 많은 책을 썼다고 전하나, 온전히 전해진 책은 한 권도 없다. 3세기의 그리스 철학자 디오게네스 라에르티오스의 저서 『그리스 철학자 열전』에는 에피쿠로스의편지와 글이 실려 있다. 그의 사상을 만나는 텍스트인데, 욕망에 대한 몇 문장을 옮겨본다.

- 최소한의 의식주에 만족하라. 자족이 건강을 지켜줄 것이다.

- 이로운 욕망과 해로운 욕망을 분별하여 사려깊게 선택하라.

- 정직한 자는 고통으로부터 자유롭지만, 부정의한 자는 고통으로 가득하다.

- 필연적 욕망과 해를 끼치지 않는 육체적 욕망을 충족시켜라. 해로운 욕망은 완강히 거부하라.

에피쿠로스가 살았던 시대는 중산층이 붕괴되고 민주주의가 해체된 그리스의 몰락기였다. 개인들의 행복이 위협 당했다. 개인적 행복이 중요해진 시대적 배경이다.

에피쿠로스는 고통이 해소된 상태, 즉 쾌락을 논할 때 쾌락의 질적 차이를 구분했다. 지속적인 쾌락인가, 육체에 유익을 주는 쾌락인가 등을 따져 물었다. 그럴 때도 쾌락보다는 고통의 제거에 관심이 컸다.

- 인생의 한계를 배운 이는 결핍으로 인한 고통을 제거할 수 있다.

- 총족되지 않더라도 고통을 주지 않는 욕망은 추구할 필요가 없다.

- 우리에게 오랫동안 큰 해를 준 사람들과 함께 우리의 악습을 완전히 몰아내자.

- 고통의 제거가 곧 쾌락의 크기를 결정한다.

에피쿠로스가 무분별한 쾌락 추구자라는 오해가 무용한 것은 아니다. 당시 유행했던 퀴레네 학파를 이해하는데 도움을 주기 때문이다. 에피쿠로스는가 '지속적이고 정적인 쾌락'을 추구했다면, 퀴레네 학파에게 쾌락은 '순간적이고 동적인 쾌락'이다. 그들의 인생 목적은 가능한 즐거운 순간을 많이 축적하는 것이다. 쾌락의 원천이 무엇이든 묻지도 않았다. 에피쿠로스는 쾌락의 질을 따졌던 것과 대조적이다.

에피쿠로스는 어찌하여 그토록 오해에 휩싸이게 되었는가. 가장 중요한 원인은 '쾌락의 추구'와 '현세의 중요성'을 강조하는 그의 사상이 기독교 사상과 정면으로 충돌하기 때문이다. 하버드대 스티븐 그린브랫 교수는 "초기의 기독교는 에피쿠로스 사상을 사악한 위협으로 생각했다"고 지적했다. (에피쿠로스에 대한 오해가 어디에 기원하는지는 그린블랫의 명저 『1417년 근대의 탄생』 4장에 상세히 정리되어 있다.)

에피쿠로스의 현재성은 분명하다.

1) 기독교와는 전혀 다른 방식으로 죽음에 대한 두려움을 덜어준다.

2) 건강한 즐거움에 대한 통찰을 안긴다. 그는 쾌락의 질적 차이를 강조하며 모든 욕망을 따르지 말고 추구할 욕망을 사려깊게 선택하라고 권한다.

3) 자연과학의 중요성도 언급했다. 자연현상이 신과는 무관한 것이니 자연학을 연구해야 불필요한 두려움을 제거할 수 있다고 했다.

자연과학이 신화와 미신이 가득했던 고대인에게만 필요한 것은 아니다. 에피쿠로스의 말처럼, 자연과학은 '고통과 욕망의 한계에 관한 지식'을 주기 때문이다. 식품영양학이나 의학 지식은 고통을 경감한다.

자연과학의 필요성은 뒤늦게나마 20대부터 느껴왔고, 니체의 『이 사람을 보라』를 통해서도 깨달은 바 있다. 지금 관심이 가는 것은 욕망에 대한 그의 통찰이다(2번). 고통과 욕망에 관한 그의 사상에서 배울 수 있는 지혜를 모두 얻고 싶다. 나는 에피쿠로스가 '개인과 공동체의 관계'를 어떻게 생각하는지, '관계 속의 개인'을 추구했는지, 그만의 고유한 '쾌락주의를 일컫는 용어'로는 무엇이 적합한지 등이 궁금했다. 말하자면,

- 에피쿠로스주의에도 공동체성이 있는가?

- 그를 금욕적 쾌락주의자라고 명명해도 되는가?

와 같은 물음을 두고 그에 관한 글을 읽었다. 에피쿠로스 사상은 개인주의에 기반했다고 알려졌지만, 실제로는 공동체를 만들었고 우정을 중요하게 여겼다. 앙드레 보나르는 이렇게 썼다.

"에피쿠로스는 자신이 죽고 난 다음에도 그가 늘 그랬던 것처럼 가난한 자들과 어린아이들을 계속해서 돌봐주기를 원했다. 그는 유언에서 나이든 하인이며 충직한 동반자였던 뮈스와 다른 세 명의 노예를 해병시켜주었다. 그 중 한 명은 여자였다. · · · 특히 공동체라는 테두리 안에서 기쁨을 극대화시키려는 열망으로 에피쿠로스는 죽은 자들에게 해마다 제물을 바치라고 가르쳤으며 함께 즐거워할 수 있는 기회인 생일날을 기념하고, 매달 20일에는 향연을 베풀 것을 지시했다."

기독교 유신론을 가졌더라도 에피쿠로스와의 만남이 즐거울 수 있다. 자신의 신앙에 확신을 갖고 신념을 정교하게 다듬어갈 수 있기 때문이다. 진정한 기독교는 지적 자살을 강요하지 않는다. 자신의 신념이 흔들릴까 두렵다면 신을 제대로 믿을 기회인지도 모른다. 어느 시인은 말했다. 회의와 갈등이 없는 신앙은, 신이 아닌 신에 대한 관념을 믿고 있는 거라고.

'™ My Story > 거북이의 자기경영' 카테고리의 다른 글

| 이렇게 살 수만은 없다고 (4) | 2014.04.07 |

|---|---|

| 가슴이 섬뜩했던 날의 깨달음 (0) | 2014.04.04 |

| 1사분기의 내 삶은 어떠했나 (6) | 2014.03.31 |

| 3월의 서울에도 벚꽃이 핀다 (2) | 2014.03.30 |

| 몽테뉴가 페이스북을 한다면? (0) | 2014.03.24 |